A língua do pê dos meus tempos ginasianos

Tenho uma mania que, com absoluta certeza, não é “privilégio” meu: guardar coisas inúteis, badulaques, sob o improvável argumento de que “algum dia vai servir”. É bem verdade, no entanto, que às vezes tal raciocínio se confirma.

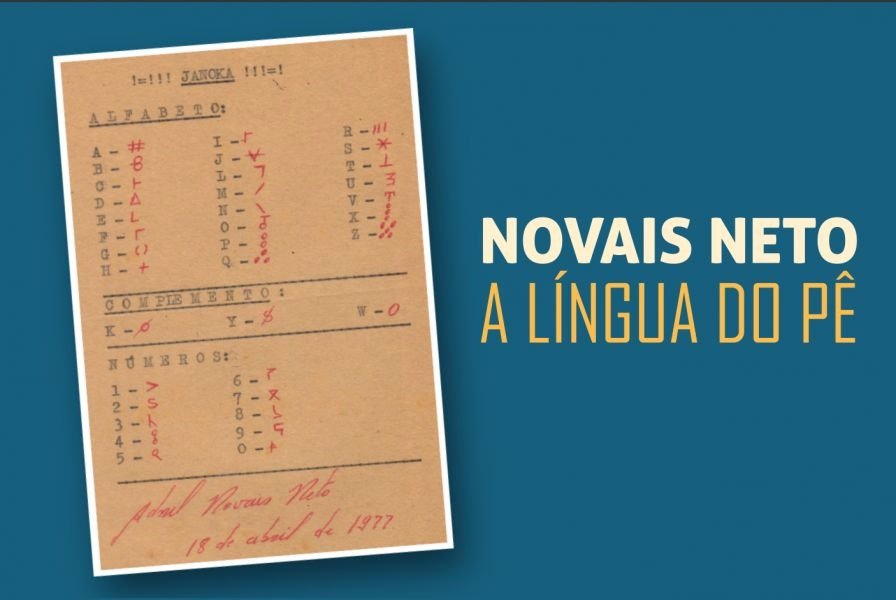

Ao revirar, ocasionalmente, uma caixa desses guardados, dentre eles algumas correspondências de mais de quatro décadas, deparei-me com um pedaço de papel-jornal amarelecido pelo tempo, datado de 18/4/1977, e por mim assinado, a mostrar-me algo que a memória já havia arquivado no escaninho do esquecimento – para sempre –, quem sabe.

Naquele pedaço de papel datilografado, vi um alfabeto batizado de “Janoka”, idealizado por um primo deste cronista, George de Wilson Barros, e por João Nogueira da Cruz, amigo e ex-colega secundarista que não o vejo há muitos anos, hoje, morador da Capital paulista, e que o Facebook nos reaproximou.

A finalidade do estranho alfabeto, segundo eles, era para fazer “cola” durante as provas, a tal “pesca”. Achei-o bem interessante, e Joãozinho de dona Rosa, como é conhecido meu amigo, deu-me uma cópia, que datilografei e guardei juntos a meus badulaques e alguns alfarrábios.

O Janoka, no entanto, tinha uma grave limitação: só podia ser escrito, jamais falado. Afinal, são apenas símbolos que correspondem às letras do nosso abecedário. Como essas coisas vão sendo transmitidas de boca em boca, repassei ao colega Messias Chaves, que não deu muita importância. Porém, ensinou-me a “língua do k”, que jamais tinha ouvido. Achei tratar-se de grande novidade: sonora e facílima.

Nesta tal “língua”, apenas acrescenta-se o “k” antes de cada letra da palavra. Por exemplo, o vocábulo “você” seria assim pronunciado: k-vê-k-ó-k-cê-k-é. Fácil, não é?

Pois bem, como não era muito difícil de aprender, virou febre. A gente só se comunicava no “novo idioma”. Quando, entretanto, começamos a enjoar dele, achá-lo enfadonho, eis que o próprio Messias aparece com outro, de som muito esquisito, que funcionava da seguinte forma: após cada sílaba da palavra a ser “traduzida”, acrescentavam-se mais duas, trocando-se a consoante pelas letras “f” e “r”. O termo “você”, por exemplo, assim ficava: vô-fô-rô-cê-fê-rê. Que coisa mais feia!

Durou muito pouco. A aceitação não foi boa e nunca mais falamos em outro idioma que não fosse mesmo nosso românico Português, maltratado, é bem verdade.

Não é que, outro dia, lendo A Língua do P, do livro A Via Crusis do Corpo, de Clarice Lispector, eis que me deparo com a tal “língua”. Fiquei muito surpreso, pois já a conhecia. Só não me lembro de como aprendi. Certo é que alguém me ensinou.

O conto de Clarice me fez lembrar um fato acontecido, quando vinha de ônibus do trabalho para casa. Antes, porém de narrar tal acontecimento, conheci, posteriormente, uma composição de Gilberto Gil, cantada por Gal Costa, com o mesmo título do conto da renomada escritora e jornalista brasileira, de origem judia, nascida em Tchetchelnik, na Ucrânia, Clarice Lispector.

Eis, agora, o que presenciei no coletivo: duas garotas, a minha frente, conversavam animadamente. Como o ônibus se encontrava um tanto vazio, percebi que elas se comunicam através de vocabulário diferente. Agucei bem a audição e constatei que falavam a “língua do p”. O fato, então, despertou-me a curiosidade.

Elas contavam – desculpem-me pela inconfidência – sobre determinada festa que haviam estado; que “cataram” alguém e que foram parar num motel, onde rolou o maior reggae. Sorriam muito, divertiam-se à beça e pormenorizavam a bela e inesquecível noitada, regada a bebidas, certas de que ninguém por perto estivesse a entender sua enigmática linguagem.

As duas garotas se esqueceram, no entanto, do alerta que faz o dito popular de que “mato tem olho e parede tem ouvido”, e de que poderia haver algum passageiro ali, bem pertinho delas, à espreita, para confirmar o citado adágio, na condição de “parede e mato”, com ouvidos bem aguçados e a gravar tudo!

Chegava, finalmente, a hora de eu descer da marinete. Antes, quis fazer-lhes uma gracinha. Virei para ambas e disse-lhes, pausadamente: “Ê-pêu en-pen-ten-pen-di-pi tu-pu-dó-pó”. “Eu entendi tudo” – traduzindo. E, anônimo, saí como entrei.

As duas fofoqueiras – de estranho idioma –, esbugalharam os olhos para mim e, perplexas, entreolharam-se. Em seguida, deram bela e maliciosa gargalhada. E eu me fui, deixando-as com a pulga atrás da orelha.

E, assim, o alerta do dizer popular mostrou-se atualíssimo: Cuidado! “Mato tem olho e parede tem ouvido” que, nos dias de hoje, evoluiu bastante: mato tem olho emétrope e parede, audição perfeita, na forma de um simples celular.